don Roberto Sardelli e la Scuola delle Baracche

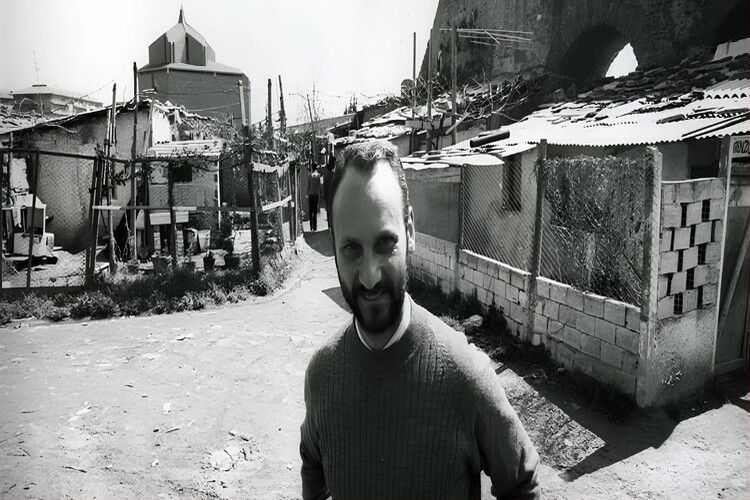

Mai sentito parlare di don Sardelli e della Scuola delle Baracche? Oggi voglio fare un po’ di luce su una realtà particolarissima, che ci parla di miseria e di rinascita, di esclusione e di riscatto e che ha visto la nascita di una scuola tra le baracche dell’Acquedotto Felice. Siamo negli anni Sessanta e a un sacerdote originario di Pontecorvo, provincia di Frosinone, affidano la Chiesa di San Policarpo nel cuore del quartiere dell’Appio Claudio. Lui è don Roberto Sardelli, classe 1935, sacerdote motivato, passionale, intenso e attento al suo prossimo, soprattutto se sofferente. E di sofferenti vicino al lui ce n’erano molti: vicinissimo alla Chiesa di San Policarpo corre maestoso l’Acquedotto Felice dotato di archi non particolarmente alti che in diverse epoche sono stati usati come abitazioni di fortuna, baracche raccapezzate con pezzi di lamiera e qualche blocchetto che si addossavano ai fornici dell’acquedotto. Famiglie di disperati vivevano così: senz’acqua, senza luce elettrica, nella miseria e nel bisogno. Queste famiglie provenivano dall’Abruzzo, dalla Calabria e un po’ da tutto il Meridione e don Sardelli abbracciò, con il suo cuore coraggioso e con tutta la sua grinta, la condizione dei baraccati e soprattutto dei bambini e dei ragazzi che frequentavano la vicina scuola pubblica elementare e media di Via del Quadraro, ma, segnati dal loro disagio sociale, lì venivano emarginati, scartati e ghettizzati nelle classi differenziali. Alcuni venivano etichettati come affetti da “ritardo mentale” e ancora più spinti nella loro disperazione e isolamento sociale. Don Sardelli prese atto di tutto questo e sposò la nobile missione di aprire per questi ragazzi delle baracche una scuola, che fosse un luogo in cui imparare, certo, ma soprattutto in cui creare unione sociale, riscatto culturale, consapevolezza. Nacque la Scuola 725, detta così dal numero della baracca dove si riunivano tutti i pomeriggi dopo la scuola ufficiale della mattina. I ragazzi stessi ne curavano la pulizia e il giardinetto di fronte. Le lezioni della Scuola 725 andavano avanti fino alle 20:00, senza elettricità e quando faceva buio si usavano le candele per continuare a leggere, a scrivere, a creare coscienza civile. E così, a lume di candela, o con altri espedienti per fare un po’ di luce, si leggeva il giornale, si discuteva di tutto, ci si confrontava e ne nacque un giornale quindicinale dal titolo “Scuola 725” battuto a macchina e distribuito dai ragazzi stessi.

Don Sardelli scrisse dei libri che raccontano le esperienze e gli intenti della Scuola 725 dai titoli “Non tacere” e “Dalla parte degli ultimi”. E insieme ai suoi ragazzi elaborò una lettera al sindaco di allora Clelio Darida, per denunciare la condizione degli abitanti delle baracche. Lui e i suoi ragazzi impiegarono dieci mesi a formulare la loro dichiarazione e alla fine ne nacque un’azione di denuncia sociale talmente forte che le autorità ecclesiastiche chiesero a Don Sardelli di non pubblicare il lavoro. Era la prima volta che una periferia disagiata si raccontava esattamente come era, facendo luce su ciò che si preferiva far finta di non vedere. Mentre autorità politiche, ecclesiastiche, scolastiche giravano la testa dall’altra parte don Sardelli nella sua lettera al sindaco scriveva:

«Noi mandiamo questa lettera al Sindaco perché è il capo della città. Egli ha il diritto e il dovere di sapere che migliaia dei suoi cittadini vivono nei ghetti». «Il luogo dove viviamo è un inferno. L’acqua nessuno può averla in casa. La luce illumina solo un quarto dell’Acquedotto. Dove c’è la scuola si va avanti con il gas. L’umidità ci tiene compagnia per tutto l’inverno. Il caldo soffocante l’estate. I pozzi neri si trovano a pochi metri dalle nostre cosiddette abitazioni. Tutto il quartiere viene a scaricare ogni genere di immondizie a 100 metri dalle baracche. Siamo in continuo pericolo di malattie. Quest’anno all’Acquedotto due bambini sono morti per malattie, come la broncopolmonite, che nelle baracche trovano l’ambiente più favorevole per svilupparsi».

L’attività della Scuola 725 all’Acquedotto Felice durò fino al 1973, quando le baracche vennero abbattute e le famiglie che le abitarono furono sistemate in alcuni alloggi popolari del quartiere di Nuova Ostia, a sua volta disagiato e ghettizzato. Per molti fu un trauma perché persero anche quella solidarietà e quel senso di appartenenza ad un nucleo sociale che, nonostante tutto, avevano costruito nelle baracche dell’Acquedotto Felice. La comunità fu dislocata e condannata a nuovi disagi. Don Sardelli la definì una «deportazione dolorosa». Terminata così l’esperienza delle baracche, l’opera di Roberto Sardelli continuò al fianco di altri ultimi della città eterna, tra i malati e i bisognosi dimenticati dal potere.

In seguito i ragazzi delle baracche sono cresciuti e non hanno mai dimenticato il loro maestro continuando ad incontrarsi tra loro e con lui quando possibile tanto che ne nacque un secondo appello al sindaco, che nel frattempo era Walter Veltroni, con la lettera “Per continuare a non tacere”, con la quale riproponevano le tematiche sollevate già nella denuncia precedente. Il 19 febbraio 2019, all’età di 83 anni, don Sardelli è mancato, senza aver mai ricevuto una risposta alle sue lettere, ma nella pienezza della grinta e del coraggio che hanno guidato la sua vita e le sue opere sociali. I libri che usava nella Scuola 725, i disegni dei ragazzi, i temi scritti allora e altro materiale nel 2015 sono stati donati alla Biblioteca Raffaello, sita ad Anagnina, scelta sia per la vicinanza ai luoghi delle baracche degli anni Sessanta e sia perché molti dei ragazzi della scuola 725 vivono oggi in quella zona.

Roberto Sardelli è stato una luce per quelle 650 famiglie di baraccati e, anche se le istituzioni hanno fatto tanto per celare la sua opera, l’esperienza della Scuola 725 rimane una preziosa marcia verso il riscatto, una presa di coscienza della condizione dei ragazzi delle baracche, gli ultimi del quartiere, che attraverso la conoscenza e la riflessione hanno sviluppato la chiave per affrontare il loro disagio sociale: la consapevolezza di sé. Sono ancora pochi a ignorare la storia delle baracche dell’Acquedotto Felice e soprattutto della Scuola 725, al momento in cui sto scrivendo nessun edificio scolastico della zona è intitolato alla memoria di don Roberto Sardelli, ieri come oggi la sua opera resta nascosta, ma io ne parlo, in questo articolo, nelle mie visite guidate nel Parco degli Acquedotti, in quanto parte integrante della storia di quel territorio, disagiata, disperata, scomoda, ma significativa e da conoscere nella sua interezza per comprendere, anche attraverso questa storia, l’anima del luogo.